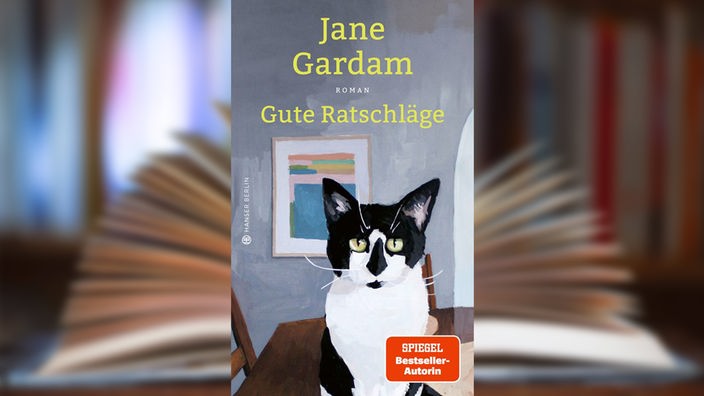

Jane Gardam: Gute Ratschläge

Übersetzt aus dem Englischen von Monika Baark.

Hanser Berlin, 2024.

320 Seiten, 25 Euro.

Eliza Peabody, Anfang 50, verheiratet und wohl situiert, dürfte der Alptraum ihrer Nachbarschaft sein, in der sie ungefragt Briefchen mit den titelgebenden "guten Ratschlägen" verteilt:

"Liebe Joan, ich hoffe, wir kennen uns gut genug, dass ich das sagen darf. Ich finde, du solltest versuchen, das mit deinem Bein zu vergessen. Ich glaube, es ist etwas Psychologisches, Psychosomatisches, und Charles nimmt es furchtbar schwer. Es macht sowohl ihn als auch dich zum Gespött und ihr ruiniert euch euer Leben. Bitte gib dir mal einen ordentlichen Ruck, ja? Vergiss deine ganze Wehwehchen. Das Leben ist etwas Wundervolles, Joan."

Und das scheint Joan genauso zu sehen, hat sie doch gerade mal einen Monat nach diesem ersten Brief nicht nur ihre Beinschiene, sondern ihre ganze bürgerliche Existenz abgeworfen.

Sie verlässt ihren Mann Charles und die fast erwachsenen Kinder und braust mit dem Auto davon in ein neues Leben, das sie in immer exotischere Weltgegenden führt. Was Eliza jedoch nie von ihr selbst erfährt, denn Joan schickt zwar hin und wieder kostbare Geschenke – auch mal über seltsame Boten, wie den attraktiven Tom Hopkins vom British Council Bangladesh, mit dem es beinahe zu einer erotischen Begegnung vor dem Kaminfeuer kommt. Joan selbst antwortet nie auf die Elizas Briefe, die sich immer mehr zu einem furiosen Monolog und einer kritischen Selbstbefragung oder -erklärung entwickeln:

"Joan – ich bin alles in allem längst nicht so dämlich, wie ich immer tue. Ich überreagiere, nicht wahr? Joan, ich habe Angst. Ich weiß nicht warum."

Nach Joans Verschwinden zieht ihr verlassener Ehemann Charles für eine Weile zu den Peabodys und bald entwickelt sich etwas zwischen den beiden Männern, die beide hohe Beamte im Außenministerium sind. Henry – Elizas Mann – verlässt sie und zieht mit Charles zusammen. Die alleingelassene Eliza schildert in immer längeren Briefen ihren wenig aufregenden Alltag als anständige Hausfrau und ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem Hospiz, in dem sie eigentlich nur beim Geschirr spülen helfen soll, stattdessen aber manchen Leuten Ratschläge erteilt und sich mit einem der Patienten, Barry, anfreundet:

"Sie spielen gern den Racheengel. Sie rauschen mit flammenden Schwertern herbei, sagen den Leuten die Wahrheit – über ihre Beine und so weiter. Sie verbrennen sich, aber Sie kommen drüber hinweg. Das sind Sie, Eliza. Seien Sie es. Seien Sie es, in Gottes Namen. Was Sie wirklich brauchen, wenn sie nur mal zur Ruhe kämen, ist Liebe."

Immer mehr zeigt sich in dieser Lieblosigkeit ein versteckter Kern von Elizas exzentrischer Persönlichkeit, die als Diplomatengattin in Kairo, Bangkok oder Damaskus ihren Schmerz über einen schweren Verlust gut verdrängen konnte.

"Ach, unsere vielen Reisen. Ich dachte an die vielbeschäftigte, glückliche Frau, die ich mal war, wie ich gelacht, geplaudert, organisiert, und unsere Residenzen eingerichtet habe. (…) Martinis am Pool in Kairo. Habe ich das wirklich erlebt?"

Nun, Jahre später und sitzengelassen in der Rathbone Road im Süden Londons, arbeitet sich Eliza quasi von Brief zu Brief näher heran an ein schweres Trauma, das sie schließlich dem an Aids sterbenden Barry anvertraut. Doch Jane Gardams "Gute Ratschläge" ist viel mehr als nur die Entwicklungsgeschichte einer traumatisierten Diplomatengattin der 50er Jahre

Durchsetzt von kleinen, amüsanten Seitenhieben auf die Doppelmoral der gehobenen Mittelschicht und ihrer Spießbürgerlichkeit, ist dieser Roman ein satirisches Gesellschaftsporträt, in dem es um Bilder von Weiblichkeit und um das Verhältnis der Geschlechter geht, aber auch ganz grundsätzlich darum, wie es Menschen gelingen kann, sich eigentlich Unerträgliches erträglich zu machen.