75 Jahre Grundgesetz: Aus dem Chaos eine Ordnung schaffen

Stand: 21.05.2024, 10:52 Uhr

Das deutsche Grundgesetz feiert seinen 75. Geburtstag. Grund zum Feiern haben vor allem die deutschen Länder. Ein Rückblick auf die entscheidende Abstimmung.

Von  Jochen Trum

Jochen Trum

Es muss turbulent zugegangen sein im Landtag zu Düsseldorf an jenem 20. Mai 1949. Das Protokoll verzeichnet zahlreiche Zwischenrufe, vor allem von den Kommunisten.

Aber auch Heiterkeit und Rufe aus den anderen Fraktionen sind notiert. Es deutet alles auf eine lebhafte Sitzung. Dass die Abgeordneten sich im Ständehaus einen hitzigen Schlagabtausch lieferten, dürfte am Thema gelegen haben.

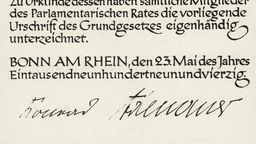

An diesem 20. Mai 1949, einem Freitag, stimmte der Landtag von Nordrhein-Westfalen für das Grundgesetz. Das bevölkerungsreichste Land machte den Weg frei zur Verkündung der vorläufigen deutschen Verfassung drei Tage später, am 23. Mai 1949 in Bonn.

Zögern wegen deutscher Teilung

Das deutsche Grundgesetz ist ohne die Länder, die Landesregierungen und Landesparlamente, nicht denkbar. Es war knapp ein Jahr zuvor, im Sommer 1948, als die alliierten Siegermächte den elf Ländern der Westzone mehr oder weniger deutlich die Aufforderung erteilten, eine neue Verfassung auszuarbeiten.

Die Ministerpräsidenten zögerten zunächst, fürchteten sie doch, mit einer Verfassung die deutsche Teilung zu zementieren. Deshalb gab es auch keine verfassungsgebende Versammlung, sondern lediglich einen Parlamentarischen Rat.

Es war also nicht das westdeutsche Volk, das sich eine Verfassung gab, sondern die Landtage übernahmen diese Aufgabe. 65 Vertreterinnen und Vertreter aus den Ländern kamen in Bonn zusammen, darunter 17 aus Nordrhein-Westfalen. Zur Delegation aus Düsseldorf gehörte auch Konrad Adenauer (CDU), der spätere Bundeskanzler.

Alliierte wollten einen föderalen Staat

Die Eckpunkte verfassten die Ministerpräsidenten, darunter Karl Arnold (CDU) für Nordrhein-Westfalen, im August 1948 beim Verfassungskonvent auf der Insel Herrenchiemsee in Bayern. Der Parlamentarische Rat folgte diesem Entwurf in wesentlichen Punkten, etwa im Hinblick auf die Rolle des künftigen Bundespräsidenten, das konstruktive Misstrauensvotum im Bundestag, ein Zwei-Kammer-System und die herausgehobene Stellung eines Verfassungsgerichts.

Die Alliierten legten Wert darauf, dass der neue Staat föderal organisiert sei, mit wesentlichen Kompetenzen für die deutschen Länder. Das sollte dem erneuten Entstehen eines starken Zentralstaats vorbeugen.

Heinz Renner (l.) und Max Reimann (r.), Abgeordnete der Kommunistischen Partei, am 23. Mai 1949.

Am 8. Mai 1949 beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, am 16. Mai stimmte die nordrhein-westfälische Landesregierung zu. Vier Tage später, am 20. Mai, diskutierte der Landtag. Die Unruhe im Saal ging vor allem von den Kommunisten aus, die aus ihrer Ablehnung keinen Hehl machten.

Der Landtag wolle, so dröhnte der KPD-Abgeordnete Rudolf Wascher, ein Grundgesetz durchpeitschen, "das im Interesse des amerikanischen Monopolkapitals Deutschland zerschlagen soll." Die KPD verlangte eine Volksabstimmung, sonst fehle dem Gesetz die Legitimität.

Debatte über Rolle des Bundesrats...

Innenminister Walter Menzel ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Punkt für Punkt begründete der Sozialdemokrat, warum man mit der vorliegenden Fassung zufrieden sei. Zwar gebe es auch Kompromisse, aber am Ende war die Sache klar: "Nordrhein-Westfalen will heute durch seine Abstimmung feierlich bekunden, dass es seinen Ehrgeiz darin sehen wird, das bundestreueste Land zu werden." Daran haben sich die Landesregierungen seitdem gehalten - meistens.

Strittig war die Rolle der Länderkammer, des Bundesrats. Es lagen zwei konkurrierende Ideen auf dem Tisch: ein Senatsmodell nach US-Vorbild, bei dem jedes Land durch gewählte Senatoren vertreten sein sollte, oder das Modell, in dem die Landesregierungen im Bundesrat sitzen.

Das Ständehaus in Düsseldorf, bis 1988 Sitz des NRW-Landtags

Es waren vor allem die süddeutschen Länder, die sich für diese Version aussprachen, weil sie sich davon eine wirksamere Verteidigung der Länderinteressen dem Bund gegenüber versprachen. Der CDU-Abgeordnete Robert Lehr nannte den Bundesrat eine "staatsrechtliche Neuschöpfung". Rudolf-Ernst Heiland (SPD) prägte in seiner Rede mit Blick auf den gesamten Prozess die schöne Formulierung, dass es gelte "aus dem Chaos, das der Nationalsozialismus hinterlassen hat, eine erste Ordnung zu schaffen."

...und über die Schulpolitik

Das katholische Zentrum stimmte dem Grundgesetz im Landtag nicht zu, auch wenn es den Text von einem "starken demokratischen Willen und Fortschrittsgedanken" beseelt sah. Die Ablehnung machte sich vor allem an einem Streitpunkt fest, dem sogenannten Elternrecht. Dem Zentrum war es ein Dorn im Auge, dass nicht ausschließlich die Eltern die Schule ihrer Kinder wählen durften, hierin sah man einen Vorrang des Staates gegenüber der Familie und einen Eingriff in persönliche Freiheitsrechte. Die FDP stimmte zu, auch wenn sie das Grundgesetz durch schwere Hypotheken belastet sah.

Adenauer platzt der Kragen

Laut ging es kurz vor der Abstimmung zu: Die Kommunisten wetterten weiter, sprachen von "Hetze" und beschimpften die Befürworter als "Spaltungsmacher". Da platzte dem Abgeordneten Adenauer der Kragen.

Konrad Adenauer (CDU) am Rednerpult

"Herr Präsident, ich muss Sie bitten, dass Sie die Mehrheit des Hauses gegen die unerhörten Beleidigungen schützen."

Kommunisten: "Wir protestieren!"

Adenauer: "Herr Präsident, ich bitte mir Ruhe zu verschaffen, wenn ich das Wort habe!"

Kommunisten: "Sie fühlen sich wohl schon als Diktator!"

Adenauer: "Ich bitte darum, die Unruhestifter entweder aus dem Saale zu weisen oder zur Ordnung zu rufen."

Am Ende ergriff Ministerpräsident Arnold das Wort. "Ich glaube, aus der Bewegtheit der Debatte lässt sich die ganze Bedeutung erkennen, die wir alle diesem Grundgesetz beimessen." Und weiter: "Wenn dieses Grundgesetz nicht jetzt schon für ganz Deutschland gelten kann, dann aus Gründen, die nicht wir zu verantworten haben", so der CDU-Politiker.

Karl Arnold (CDU), NRW-Ministerpräsident von 1947 bis 1956

"Nicht wir wollen trennen oder spalten, nicht wir sind es, die den Gegensatz von Ost und West geschaffen haben, sondern jene, die der persönlichen und politischen Freiheit jedweden Zwang antun." Es folgte die namentliche Abstimmung. 153 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. 25 Abgeordnete waren abwesend. Im Protokoll ist von lebhaftem Beifall die Rede. Um 18:53 Uhr endete die Sitzung.

Zum 75. können Länder selbstbewusst sein

75 Jahre später feiert Deutschland sein Grundgesetz. Gratulieren können sich die Länder, denn sie waren maßgebliche Urheber der deutschen Verfassung - die zwar immer noch nicht so heißt, aber inzwischen Ost und West verfassungsrechtlich vereint.

Der ehemalige Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) brachte sein Verständnis von Föderalismus auf die Formel: "Nicht der Bund hält sich die Länder, sondern die Länder halten sich den Bund." Es stimmt, die Länder haben guten Grund, selbstbewusst zu sein, wenn sie auf die Geschichte der Bundesrepublik blicken.

Auch wenn es unter tätiger Mithilfe der Alliierten geschah: Der heute oft geschmähte Föderalismus ist eine Erfolgsgeschichte. Klug sind geschichtliche Traditionen, regionale Identitäten und zentralstaatliche Stabilität und Einheit miteinander verbunden worden.

Daueraufgabe Föderalismus

Den Föderalismus am Leben zu erhalten, Vereinheitlichungstendenzen zu widerstehen und ihre politische Souveränität, vor allem auch ihrer Parlamente, zu erhalten, dürfte eine Daueraufgabe für die deutschen Länder sein. Und mehr noch.

Ein Satz von Rudolf-Ernst Heiland klingt geradezu prophetisch: "Die Demokratie, die jetzt geschaffen wird, wird nur leben, wenn das deutsche Volk ein Volk von Demokraten wird, wenn sie eine gelebte Demokratie wird, und wenn es gelingt, jene Menschen in Deutschland, die heute nur Demokratie sagen, um ihre Diktatur durchzusetzen, endlich vor dem Volk zu demaskieren."

![Blick Plenarsaal im Landtag NRW | Bildquelle: WDR,van Treeck [M] Blick Plenarsaal im Landtag NRW](/nachrichten/landespolitik/landtag-blog-100~_v-gseaclassicxl.jpg)