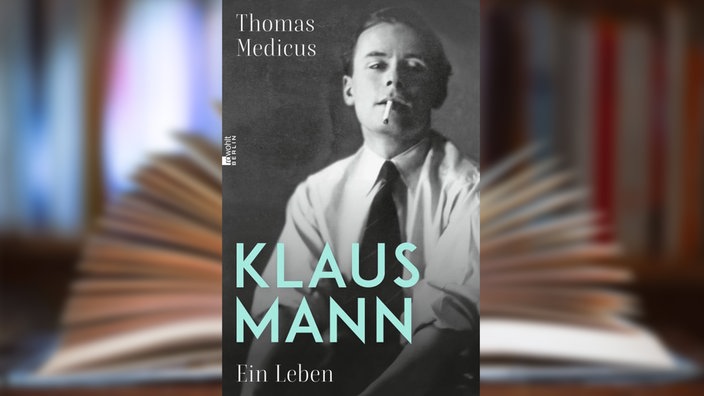

"Klaus Mann. Ein Leben" von Thomas Medicus

Stand: 04.06.2024, 07:00 Uhr

Thomas Medicus legt zu Klaus Manns 75. Todestag im Mai 1949 eine umfassende und vor allem deshalb überzeugende Biografie vor, weil sie von allen moralischen Wertungen dieses exaltierten Lebens absieht. Eine Rezension von Peter Meisenberg.

Thomas Medicus: Klaus Mann. Ein Leben

Rowohlt, 2024.

544 Seiten, 28 Euro.

"Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluss. Und dann? Auch am Schluss steht noch ein Fragezeichen."

Die letzten Worte der 1942 in New York erschienen Autobiografie von Klaus Mann, "Der Wendepunkt" stehen gleichsam auch als Fragezeichen hinter seinem Leben. Es endete vor 75 Jahren, im Mai 1949, durch eine Überdosis Schlaftabletten. Klaus Mann war noch nicht einmal 43 alt.

Der Publizist Thomas Medicus hat diesem Leben eine voluminöse, detailreiche – und überaus angemessene – Biografie gewidmet. Angemessen ist sie deshalb, weil es ihr gelingt, eine zumindest chronologische Ordnung in Klaus Manns nicht nur wegen der äußeren Zeitläufte unordentliches, vagabundierendes und exzessiv geführtes Leben zu bringen.

Angemessen aber ist sie vor allem, weil sie sich weder mit psychologischen Spekulationen noch mit moralischen Wertungen über diesen so komplizierten, hypernervösen Mann hermacht. Der hatte sich schon mit 18 Jahren in den Kopf gesetzt, als Schriftsteller berühmt zu werden. Das kollidierte natürlich rasch mit der Tatsache, dass er der Sohn eines sehr berühmten Schriftsteller-Vaters war.

"Sohn sein wollen und auf den großen Namen des Vaters vertrauen oder lieber ganz auf sich selbst vertrauen, das war für Klaus Mann ein lebenslanger Konflikt."

Zunächst versucht Klaus beides, profitiert vom Namen des Vaters und kommt als Theaterkritiker und Feuilletonist in der brodelnden Berliner Intellektuellen-Szene unter, wo er allerdings auch von vielen kritisch beäugt, von einigen sogar verachtet wird. "Stagnierendes Greisentum" attestierte ihm Erich Mühsam, Bertolt Brecht und Axel Eggebrecht sehen es genauso.

Doch davon unberührt führt er gemeinsam mit seiner Schwester Erika ein exaltiertes und oft provozierendes öffentliches Leben. Nebenbei schreibt er Theaterstücke und Romane am laufenden Band – darunter 1926 mit "Der fromme Tanz" den ersten offen schwulen Roman. Die Anerkennung des Vaters findet er damit allerdings nicht. Ziemlich abfällig macht Thomas Mann sich in der ebenfalls 1926 erschienenen Erzählung „Unordnung und frühes Leid“ über den Sohn lustig, dem er dort den Namen "Bert" gibt.

"Mein armer Bert, der nichts weiß und nichts kann und nur daran denkt, den Hanswursten zu spielen, obgleich er gewiss nicht einmal dazu Talent hat!"

Obwohl Klaus darüber keineswegs amüsiert war, zum offenen Konflikt mit dem Vater lässt er es nicht kommen. Dazu ist er, vor allem materiell, zu abhängig von ihm. Sein haltloser, mondäner Lebensstil – nie besaß er eine eigene Wohnung, früh schon war er drogenabhängig – nötigte ihn, sich immer wieder hilfesuchend an den Vater zu wenden.

Die Emigration ab 1933 änderte nichts daran, weder an seinem turbulenten Leben – ständig pendelte er zwischen Paris, Südfrankreich und später den USA hin und her –, noch an seiner ständigen Geldnot.

Es ist ein Wunder, dass er zwischen all den Begegnungen und Reisen und seinem sporadischen politischem Engagement – als Journalist im Spanischen Bürgerkrieg, später als Propaganda-Offizier in der US-Army – noch zum Schreiben kam. Aber offenbar konnte er nicht leben, ohne zu schreiben.

Er schrieb immer und überall, schrieb Tagebuch, viele Erzählungen, sieben Romane, zwei Autobiografien. Nach dem Gustav-Gründgens-Schlüsselroman "Mephisto" 1936 veröffentlichte er drei Jahre später mit "Der Vulkan" einen Roman, mit dem er endlich auch die Anerkennung des Vaters erlangte.

"'Der Vulkan' entrollte ein großes Panorama an Schauplätzen und Figuren, fast jedem fiktiven Charakter entsprach eine reale Person. Wertvoll sind solche Schilderungen, weil Klaus Mann der erste bedeutende Schriftsteller überhaupt war, der sich als Emigrant mit der Emigration als globalem Problem beschäftigte."

Auch wenn der Biograf in Klaus Mann keinen "originären Denker von analytischer Schärfer" sehen und ihm keinen allzu „großen literarischen Gestaltungswillen“ attestieren kann: Mann führte ein für die 1920er Jahre und die Zeit der Emigration exemplarisches Leben. Die überragende Qualität von Thomas Medicus‘ Autobiografie besteht darin, dass sie im Spiegel von Klaus Manns Lebens auch diese ganze Epoche lebendig werden lässt.