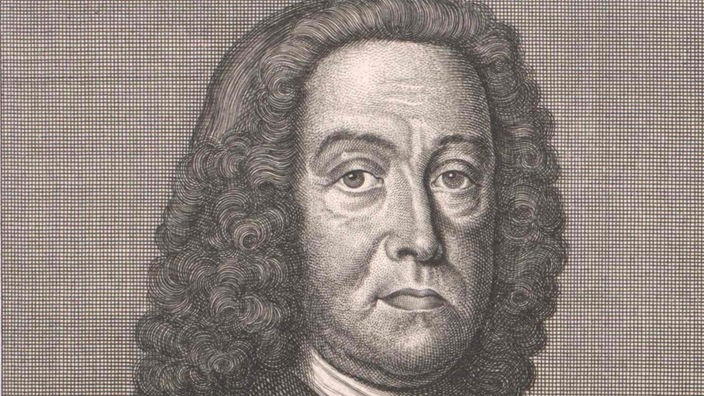

Johann Jakob Scheuchzer will zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf erste und einzigartige Weise alles erforschen, was mit den Alpen zu tun hat. Mittels eines Fragebogens möchte er alles über den Gebirgszug herausfinden, zum Beispiel: "Was geschieht, wenn einem in der Kälte die Geschlechtsteile abfrieren?" oder "Gibt es Riesen oder Drachen in den Bergen?" Aber er stellt auch sehr praktische Fragen: "Was muss man tun, damit eine Kuh mehr Milch gibt?"

Den Geheimnissen der Schweizer Alpen auf der Spur

Johann Jakob Scheuchzer ist im Jahr 1699 mit 27 Jahren noch recht jung und offenbar unstillbar wissensdurstig. Seit einiger Zeit reist er durch die alpinen Regionen der Schweiz. Er will sie erkunden, ihnen sämtliche Geheimnisse entlocken.

Untersuchungen der nahen Umgebung

Wie funktionieren Gletscher? Warum endet die Vegetation in einer bestimmten Höhe? Wie verhalten sich Windströme zwischen den Bergen?

Der Mann aus Zürich will wissen, was ganz in der Nähe passiert. Er betreibt Alpine Hydrographie, Balneologie, Glaziologie und Botanik.

Interesse an den ganz normalen Menschen

Die Alpen

Scheuchzer will aber nicht nur die nur Berge und Täler erkunden oder das Klima erforschen, sondern auch alles über die Menschen wissen, die in den Alpen leben.

In unterschiedlichen Quellen sind es 189 oder 220 Fragen. Lateinisch und deutsch. Johann Jakob Scheuchzer schickt seinen Katalog an befreundete Gelehrte, an Ärzte, an Pfarrer, aber auch an ganz normale Menschen: An Hirten, an Bauern, Jäger.

Es ist die erste systematische Untersuchung dieser Art, die damals alles bislang Übliche übertrifft.

Denkfehler bei der Methodik

So einzigartig und ihrer Zeit voraus diese Art der Feldforschung auch sein mag, die Ergebnisse bleiben unbefriedigend. Was Scheuchzer vielleicht nicht bedacht haben mag: Von den Menschen, denen er die Fragen damals schickt, können die wenigsten lesen und schreiben. So kommt nur ein kleiner Stapel ausgefüllter Fragebögen zurück.

Was ist dran an der Bibel?

Viele Jahrhunderte Christentum und biblischer Geschichte prägen zu Scheuchzers Lebenszeit das Weltbild. Auch für den Naturforscher ist die Bibel heilig. Aber Scheuchzer versucht, einen neuen Weg zu gehen und mithilfe seiner Naturwissenschaft die biblisch überlieferten Dinge hinterfragen. Genauer: Er will wissen, was dran ist und was nicht.

Nach der Sintflut

Johann Jakob Scheuchzer fragt sich unter anderem, was es mit der Sintflut auf sich hat.

Auf seinen Forschungsreisen findet Scheuchzer unzählige Fossilien. Die er genau sortiert, bestimmt und einordnet. Anfangs ist auch er der Meinung, wie viele seiner Zeitgenossen in der Forschung, dass solche Fossilien Launen oder Spiele der Natur sind.

Bald legt Scheuchzer diese damals gängige Lehrmeinung ab und hegt die Vermutung: Fossilien sind die Überbleibsel, die Reste von Lebewesen. Also fragt er sich, wann sie gestorben sein könnten.

Fossilien als Beweise für die biblische Flut interpretiert

Scheuchzer erkennt in den Fossilien nicht nur vermeintliche Beweise dafür, dass es die Sintflut tatsächlich gegeben hat, er meint auch klar sagen zu können, dass sogar das Gebiet der Schweiz überflutet gewesen sein muss. Die Sedimente, die er in den Urner Alpen in der Zentralschweiz findet hält er für Folgeerscheinungen eben dieser großen biblischen Flut.

Tier oder Mensch

Laut dem ersten Buche Mose sind aber nicht nur Tiere umgekommen, sondern auch Menschen.

Der Forscher macht sich deshalb auf die Suche und wird fündig. Scheuchzer untersucht ein bei Öhningen am Bodensee entdecktes Fossil und meint eindeutig erkennen zu können, dass es Reste eines Menschen sind.

Eiszeit statt Sintflut

Heute gilt es Wissenschaftlern als bewiesen: Der angebliche Mensch aus der Sintflut war ein Riesensalamander.

Darüber hinaus wird gut 100 Jahre nach Scheuchzer den Forschern klar sein, dass die Erde viel älter sein muss, als man anhand der Bibel errechnet hatte, zudem wird die Eiszeittheorie die Sintflutlehre als Erklärung für biblisches Geschehen endgültig ablösen.

Autor des Hörfunkbeitrags: Wolfgang Meyer

Redaktion: Matti Hesse

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 23. Juni 2023 an Johann Jakob Scheuchzer. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 24.06.2023: Vor 625 Jahren: Todestag des Kaisers Hongwu