Heute selbstverständlich, damals eine Revolution: die Bill of Rights

Die Menschen im 17. Jahrhundert sind immer wieder der Willkür absolutistischer Herrscher ausgesetzt, die bestimmen, was Recht ist. In England gelingt es erstmals diese Machtfülle einzuschränken, mit der Bill of Rights, vom Königspaar anerkannt am 23. Oktober 1689. Das mehr als 300 Jahre alte Dokument gilt als Fundament für das allgemeine Völker- und Menschenrecht.

König bedient sich aus der Staatskasse - ohne Parlament zu fragen

Die Vorgeschichte: Mit seiner absolutistischen Vorstellung von Herrschaft und seinen Sympathien für den Katholizismus macht sich der englische König Jakob I. beim englischen Parlament, in dem vornehmlich Protestanten vertreten sind, unbeliebt. Zudem bedient sich der König ständig aus der Staatskasse – ohne das Parlament zu fragen. Der Dauerkonflikt zwischen König und Parlament stürzt das Land wenige Jahre später in einen blutigen Bürgerkrieg. Am Ende der Unruhen verliert König Karl I. aus dem Hause Stuart seinen Kopf und aus der Monarchie wird eine Republik, die Oliver Cromwell jedoch zu einer Militärdiktatur umfunktioniert.

Als dieser stirbt, kehren ein neuer Stuartkönig und alte Probleme zurück: Auch Jakob II. liebäugelt mit dem Katholizismus und will als absolutistischer König regieren. Das Parlament wendet sich an einen ausländischen Herrscher, um Englands innenpolitische Probleme zu lösen. Es beruft einen neuen protestantischen König aus Holland, Wilhelm III. von Oranien, den Schwiegersohn Jakobs. "Dieser König regierte mit dem Einverständnis des Parlaments. Das war 1688 der Anfang dessen, was wir eine konstitutionelle Monarchie nennen", erklärt der britische Journalist und Historiker Peter Hill.

Ohne Bill of Rights keine Krone

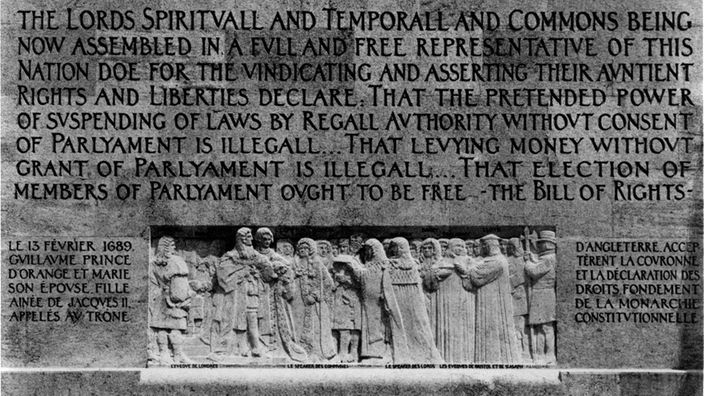

Denn noch bevor Wilhelm III. nach der unblutigen sogenannten "glorreichen Revolution" die Krone nehmen darf, muss er die Bill of Rights unterschreiben. Das Dokument regelt ein für allemal die künftige Aufgabenteilung zwischen Herrscher und Parlament. "Ohne Zustimmung des Parlaments kann die königliche Autorität keine Gesetze oder die Ausführung von Gesetzen außer Kraft setzen", heißt es darin. Professor Hans-Joachim Heintze vom Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht an der Universität Bochum sieht darin die Anfänge des demokratischen Modells.

Insgesamt 13 Punkte umfasst das Gesetzeswerk, das im Dezember 1689 in Kraft tritt. Darin werden nicht nur Regeln und Rechte des Parlaments gegenüber dem König verbindlich festlegt, sondern auch zum ersten Mal unveräußerliche Bürgerrechte formuliert. In einer Epoche, in der viele Fürsten auf dem Kontinent dem Absolutismus Ludwigs IVX. nacheifern, sind die Bestimmungen der Bill of Rights wegweisend. "Sie war revolutionär, weil mit ihr der Einzelne eine Rechtspersönlichkeit bekam. Die Menschen wussten nun, dass sie nicht willkürlich angeklagt werden dürfen, sondern eine rechtliche Grundlage für eine Inhaftierung bestehen muss. Das Leben wurde berechenbarer", erklärt Heintze.

Bill of Rights führt zu weiteren Revolutionen

Unter dem Schutz der neuen Rechte und Gesetze erlebt Großbritannien im 18. Jahrhundert einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung und wird zum Vorreiter in Sachen Parlaments- und Bürgerrechte. "Die Idee der Bill of Rights bahnt sich überall einen Weg. Wir sehen den Funken überspringen auf Revolutionen in Frankreich und auf Revolutionsversuche in Deutschland. Allen diesen Revolutionen liegt die gleiche Idee zugrunde: der Kampf um bestimmte Grundrechte", sagt Heintze.

Heute sind die Grundforderungen der Bill of Rights selbstverständlicher Teil vieler demokratischer Verfassungen, auch des deutschen Grundgesetzes.

Stand: 23.10.2014

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Freitag gegen 17.40 Uhr und am Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

"ZeitZeichen" auf WDR 5 (9.05 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 23. Oktober 2014 ebenfalls an die Bill of Rights. Auch das "ZeitZeichen" gibt es als Podcast.

![Dreier-Fächer: Grenzöffnung Ungarn, erste Mondlandung, Napoleon Bonaparte | Bildquelle: WDR/ akg-images/ Imago [M], cv Dreier-Fächer: Grenzöffnung Ungarn, erste Mondlandung, Napoleon Bonaparte](/stichtag/stichtag-uebersicht-zwanzigneunzehn-100~_v-gseaclassicxl.jpg)