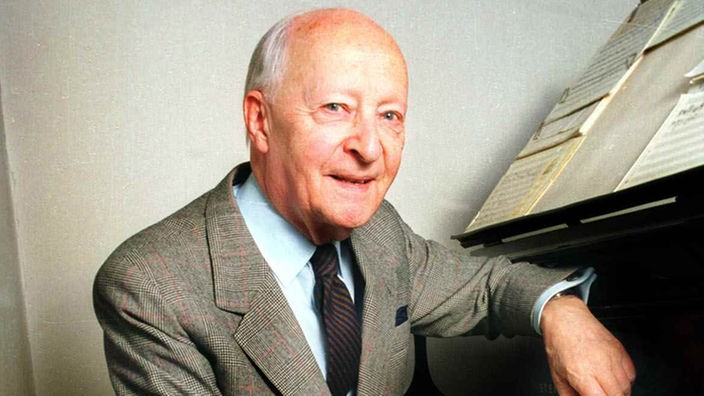

"Wahrheit in der Musik verstehe ich als aufrichtigen, ehrlichen Ausdruck dessen, was man anderen Menschen an Eigenem zu sagen hat." Der diese Worte sagte, war ein Grandseigneur der polnischen Musik, der sich ein Leben lang bemühte, Wahrheit und Treue zu sich selbst auch in katastrophischen Zeiten und unter wechselnden Regimes hochzuhalten.

Als der Akademikersohn Witold Lutosławski zu Beginn der 1930er Jahre das Konservatorium seiner Heimatstadt Warschau besuchte, herrschte in Polen Marschall Piłsudski mit diktatorischen Vollmachten; unter der deutschen Besatzung musste der junge Musiker sein Auskommen als Kaffeehaus-Pianist finden, bevor seine Geburtsstadt nach dem Scheitern des Warschauer Aufstands von Hitlers Truppen dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Nachkriegszeit brachte erst den stalinistischen Terror, dann eine vorsichtige Tauwetterperiode, in der Lutosławski das Neue-Musik-Festival "Warschauer Herbst" organisierte und zur Leitfigur der jungen Generation um Penderecki oder Górecki wurde. Auch Köln und den WDR, damals eine Herzkammer der Avantgarde, hat Lutosławski mehrfach besucht; zweimal dirigierte er das WDR Sinfonieorchester. Für den Klangkörper gehörte Musik von Lutosławski zum Repertoire – leider scheiterten alle Bemühungen, den Komponisten zu einem Oboenkonzert (für Lothar Faber) und Cellokonzert (für Siegfried Palm) zu bewegen.

Sein meistgespieltes Werk, das "Konzert für Orchester", hat Lutosławski 1954 beendet, als in Polen die sowjetische Doktrin des "sozialistischen Realismus" das Komponieren stilistisch stark einschränkte: Die Verarbeitung von historischen Modellen und Volksmusik war erlaubt, die westliche Avantgarde als bourgeoise Formspielerei verdammt. Lutosławski machte das Beste daraus, indem er sich auf Béla Bartóks "Konzert für Orchester" berief, orchestrale Brillanz in barocke Techniken goss und manche Themen aus der musikalischen Tradition der Kurpien in Nordpolen bezog. Eine wuchtige Intrada, ein elfenhaft wisperndes Capriccio und ein mächtiger finaler Komplex aus einer Passacaglia über einem sich wiederholenden Bass, einer virtuosen Toccata und Choralvariationen zeichnen den Prozess vom konflikthaften Beginn zu neuem Selbstvertrauen. Und bis heute werden in den düsteren und aggressiven Passagen von Lutosławskis Meisterwerk die politischen Repressionen spürbar, deren Nachwirkungen das polnische Selbstverständnis bis heute prägen.