Wie überbringt man eine Todesnachricht? Ein Seelsorger im Interview

Stand: 26.07.2023, 17:34 Uhr

Albrecht Roebke ist Notfallseelsorger und kümmert sich um Menschen in Ausnahmesituationen. Oft ist er es, der die schlimmsten Nachrichten an Angehörige überbringen muss. Wie kann das Leben weitergehen, wenn ein geliebter Mensch getötet wurde? Kann es überhaupt weitergehen? Wir haben mit ihm gesprochen.

Von Helena Kaufmann

Wie überbringt man schlechte Nachrichten?

Lokalzeit: Wie überbringt man Betroffenen eine schlimme Nachricht?

Albrecht Roebke: Schlechte Nachrichten kann man nicht schön verpacken. Das heißt, man muss es hart und direkt rüberbringen. Die Betroffenen merken sofort, dass etwas ganz Böses passiert sein muss. Schonen ist da eine Qual.

Lokalzeit: Gilt das auch für Todesnachrichten?

Roebke: Bei Todesnachrichten frage ich, ob die Polizei und ich reinkommen dürfen. Es ist wichtig, dass die Leute nicht die Tür zuschlagen. Man kann in solchen Momenten auch ohnmächtig werden und dann ist die Verletzungsgefahr hoch – also erstmal Hinsetzen. Dann frage ich, ob die Menschen bereit sind, diese Nachricht zu hören. Für die langfristige Verarbeitung ist das besser, denn sie haben zugestimmt, die Nachricht zu hören. Sie bekommen also ein Gefühl von Eigenmächtigkeit. Manchmal wollen Betroffene auch noch jemanden dazu holen oder die Kinder zum Nachbarn bringen, bevor sie die Nachricht hören.

Lokalzeit: Wie reagieren Menschen auf schlimme Nachrichten?

Roebke: Manche wollen es nicht wahrhaben: "Es kann nicht sein. Sie müssen sich irren. Ist das wirklich mein Mann?". Dann ist es wichtig, dass man das bestätigen kann. Etwa durch persönliche Gegenstände von demjenigen, die man dabei hat. Manche brechen sofort zusammen, schreien und weinen. Und es gibt das Einfrieren und das ist für uns das Gefährlichste. Denn das heißt, die Leute stehen unter starkem traumatischen Stress.

Lokalzeit: Was ist traumatischer Stress?

Roebke: Dabei kommt jemand ganz plötzlich, ohne darauf vorbereitet zu sein, in eine Situation, die sein physisches Leben oder seine Lebensumstände bedroht, und man ist dem ohnmächtig ausgeliefert.

Lokalzeit: Und wie gehen Sie mit denen um, die einfrieren?

Roebke: Ich versuche diese Menschen zu aktivieren. Gibt es jemanden, den Sie anrufen möchten oder jemanden, der jetzt bei Ihnen sein soll? Hier gilt wieder das Stichwort: Eigenmächtigkeit. Sie brauchen das Gefühl, dass sie etwas selbst entscheiden können. Sie können an der Situation nichts ändern, aber Sie können die Situation jetzt gestalten. Das ist wichtig.

Lokalzeit: Was ist eigentlich ein Trauma?

Roebke: Man spricht von einem Trauma, wenn drei Kriterien erfüllt sind: Es kann auch lange nach dem Ereignis auftauchen, man hat keine Kontrolle darüber, wann es losgeht und man wird durch irgendwas getriggert, dass einen plötzlich emotional wieder in die schwierige oder gefährliche Situation zurück katapultiert.

Persönliche Grenzen eines Seelsorgers

Lokalzeit: Führt eine traumatische Erfahrung immer zu einem Trauma?

Roebke: Das Gegenteil ist richtig. Ohne irgendeine Form von Hilfe haben trotz traumatischem Stress zwei von drei Personen kein Psychotrauma. Also nur jeder Dritte kriegt ein Trauma. Wenn aber in den ersten 24 Stunden Hilfe angeboten wird, kann ich dieses Drittel um 60 Prozent reduzieren. Als Rechenbeispiel: 300 Leute erleben traumatischen Stress. 200 werden ohne Trauma rauskommen, ohne dass einer von ihnen psychologische Hilfe bekommt. 40 kriegen, auch mit der besten Hilfe, ein Trauma. 60 von ihnen bekommen kein Trauma, weil sie psychologische Hilfe erhalten haben.

Lokalzeit: Wann sind Sie an Ihre persönliche Grenze gekommen?

Roebke: Ich habe das einmal bei der Bergung von einer Kinderleiche erlebt. Das Kind hatte Sandalen an, die werde ich nie vergessen, weil ich meinem Sohn eine Woche vorher die gleichen Sandalen gekauft habe. Ich wusste, die Eltern des verunglückten Kindes waren vor einer Woche im Supermarkt und haben ihrem Sohn die gleichen Sandalen gekauft. Ich konnte nicht mit ihnen reden, weil es mir zu nah ging.

Lokalzeit: Betroffene reagieren sehr unterschiedlich auf Schicksalsschläge. Was müssen wir als Gesellschaft im Umgang mit Trauer noch lernen?

Roebke: Bei plötzlichen Todesfällen sind am Anfang Schock und Ohnmacht das Thema und noch gar nicht die Trauer. Man braucht etwa sechs Wochen, bis man überhaupt emotional realisiert hat, was passiert ist. Ganz oft höre ich: „Ich weiß, was passiert ist, aber ich komme mir vor wie im Film und gleich kommt der Abspann und die Person steht wieder im Raum.“ Man kann noch nicht trauern, weil man emotional geschützt wird und das ist auch gesund.

Lokalzeit: Aber ist das nicht Verdrängung?

Roebke: Ja, das ist Verdrängung, aber die gesunde Form. Denn wenn ich das nicht verdrängen würde, würde mich das überschwemmen. Wenn ich sofort emotional alles begreifen würde, na, dann haut mich weg. Ganz oft hört man in der Pseudopsychologie auch, dass man alles aufarbeiten muss. Aber das geht gerade am Anfang noch nicht, weil die Leute noch gar nicht so weit sind. Und ich rede jetzt wirklich von den ersten sechs Wochen. Die eigentliche Trauer setzt erst nach vier bis sechs Wochen ein. Wenn man realisiert „Der kommt wirklich nicht mehr wieder.“ Und dann ist die Beerdigung schon vorbei und die Leute sind dann weg. Aber dann geht bei vielen Betroffen die Trauer erst los.

Lokalzeit: Dann sollte man also erst für Betroffene da sein?

Roebke: Ja, die Leute brauchen Beistand und Begleitung. Aber man kann sie nicht trösten. Man kann jemanden, der plötzlich einen geliebten Menschen verloren hat, nicht trösten. Das ist untröstbar.

Wie erklärt man Kindern, dass etwas Schlimmes passiert ist?

Lokalzeit: Was machen Menschen Ihrer Meinung nach in so schwierigen Gesprächen oft falsch?

Roebke: Man sollte nicht ermuntern „Du musst jetzt nach vorne gucken. Du hast ja Kinder…“. Für die Menschen bricht erst mal eine Welt zusammen. Darüber kann man nicht hinwegtrösten. Man muss das aushalten und zuhören, aber viele halten es eben nicht aus und ziehen sich lieber zurück. Und der Rückzug ist das Schlimmste für die Betroffenen. Andererseits sind auch alle Formulierungen wie „Ich kann dich verstehen“ schwierig. Wenn ich es nicht erlebt habe, kann ich den anderen nicht verstehen.

Lokalzeit: Also im Grunde genommen: Zuhören und Klappe halten.

Roebke: Richtig. Die Leute brauchen mein Ohr und nicht meinen Mund.

Lokalzeit: Wie erklärt man Kindern, dass etwas Schlimmes wie ein Mord zum Beispiel geschehen ist?

Roebke: Bei Kindern ist der griffige Satz: Schonen ist Schaden.

Lokalzeit: Das gilt doch für Erwachsene auch?

Roebke: Ja, schon, aber bei Kindern ist die Tendenz, sie zu schonen, noch viel stärker. Und das sollte man lassen. Das heißt, ich muss ehrlich antworten, aber nicht detailreich. Und wenn ich etwas nicht erzählen kann oder will, dann muss ich das begründen, weil sonst das Vertrauensverhältnis zerstört wird. Wenn ich zu detailliert bin oder nicht ehrlich, dann raffen die Kinder das. Und wenn es meine Kinder sind, merken sie sowieso, wenn ich lüge.

Lokalzeit: Aber was machen Sie, wenn die Eltern das nicht wollen?

Roebke: Wenn ich zum Beispiel einer Schulklasse sagen muss, dass sich ein Mitschüler suizidiert hat, und ich weiß das, die Eltern das nicht wollen, dann sage ich: „Er ist tot, aber er ist nicht an einer Krankheit gestorben.“ Dann fragen die Schüler natürlich, woran er denn gestorben ist. Und dann kann ich antworten, dass die Eltern sich gewünscht haben, dass wir darüber nicht sprechen. Und das akzeptieren Jugendliche auch.

Lokalzeit: Wie viel an Informationen kann man Kindern zumuten?

Roebke: Einmal hat sich der Vater eines Mädchens erhängt, und ich musste dem Mädchen diese Nachricht überbringen. Plötzlich sagt sie mir, dass sie den Vater nochmal sehen will. Ich wollte von ihr wissen, warum sie diesen Wunsch hatte. Sie antwortete mir, dass sie ihrem Vater einen Gürtel zu Weihnachten geschenkt habe und wissen wolle, ob er sich damit das Leben genommen hat. Die Information, dass er es nicht mit dem Gürtel gemacht hat, hat ihr gereicht und den Anblick ihres toten Vaters erspart. Also muss man immer hinterfragen. Was genau ist die Frage? Warum willst du das wissen?

Lokalzeit: Sollte man mit Kindern präventiv über den Tod sprechen?

Roebke: Nein, man sollte die Kinder lieber fragen lassen. Das kommt schon von alleine, aber wenn das Thema kommt, darf man es nicht meiden.

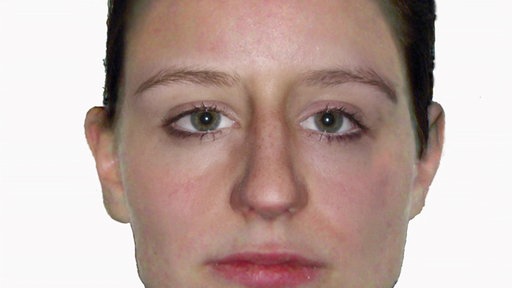

Der Fall Hanna W.: Vater gründet nach Ermordung seiner Tochter eine Stiftung

Albrecht Roebke sagt, dass vor allem Zuhören bei der Trauerbewältigung wichtig ist. Am Ende geht aber jeder Mensch auch anders mit Trauer um. Der Vater von Hanna W., die mit 14 Jahren verschleppt, vergewaltigt und ermordet wurde, hat nach dem Verbrechen die Hannah-Stiftung gegen sexuelle Gewalt gegründet. Sie unterstützt von Gewalt betroffene Menschen, insbesondere von sexualisierter Gewalt Betroffene und deren Angehörige. Das ist sein Weg, den erlittenen Verlust langfristig zu verarbeiten.

Mehr über das Thema Opfer und Opferschutz sehen Sie am 26. Juli um 22.15 Uhr in einer Folge von MordOrte im WDR-Fernsehen oder jederzeit in der ARD-Mediathek.